さて、今回はカブトムシの幼虫飼育で最低限やるべきことについてのはなしです。

「幼虫の飼育って、具体的に何をやる必要があるのか」

「土の交換ってどんなふうにやるのか」

「土を補充するタイミングの目安はどうやって判断するのか」

ワタクシもまさに何もわからない状態から手さぐりでのスタートでした。

この記事をお読みいただければ、カブトムシの幼虫飼育における日々の世話についての概要がおわかりいただけると思います。

- 土がフンだらけの状態を放置すると幼虫が大きくならないので、ときどき土交換しましょう

- やることは“幼虫を取り出す”、“土を入れなおす”、“幼虫を戻す” ただそれだけ

- 土を入れなおすときは、“フンを取り除いた古い土を再利用し、足りないぶんだけ新しい土を補充する”

(面倒なひとは、古い土を捨てて新しいものに入れ替える のでもよいかも)

土交換時期の目安

“飼育ケース内の土の地表部分にフンが目立ってきたら”

というのが交換時期の目安としてよく言われることですね。

「目立つってどんなレベル?」

と思われるかもしれませんので、一例をあげますとこんな感じです↓

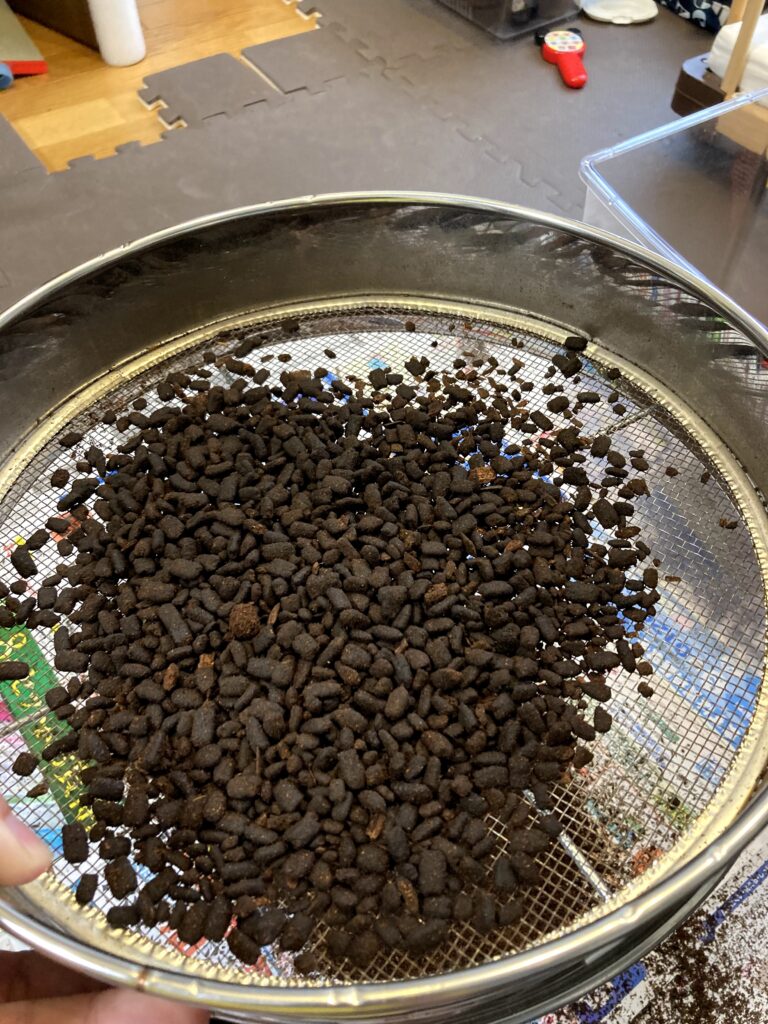

↓拡大したのが左の画像、フン(右の画像)が土の上部にたくさんあるのがわかるでしょうか。

地表部分でパッと見でもフンがあることがわかると思います。

このレベルだと、土のなかの半分くらいがフンで埋め尽くされていました。

「えっ、マジで? 半分もフンなの?」

っていうのが正直な感想でした。

幼虫のエサ不足は幼虫の小型化につながるようなので、ワタクシはフンが見えたら早めの交換を心がけております。

大きくなあれ~♪

準備

作業を開始するにあたって以下のものを準備します。

- 補充用の昆虫マット

- ふるい

- 古新聞

- 軍手(なくてもよい)

- スコップ(なくてもよい)

準備できたら、いざ作業開始です。

幼虫を取り出す

まずはじめにやるのは、飼育ケースから幼虫を取り出すことです。

古い土といっしょに幼虫を捨てちゃったら「アレ、何を飼育してるんでしょう?」ということになってしまいますんで。

ぼけーっとしているとワタクシやってしまいそうで怖いんですよね。

土を掘り返して幼虫を探すんですが、スコップ使うひともいると思いますがワタクシは素手でやってます。

スコップだと、幼虫をブスッと刺しちゃったりしそうで怖いんですよね。

幼虫をさわるときの注意点は“やさしくさわること”と“素手で長時間さわらないこと”

“やさしくさわる”の理由は、幼虫の体がやわらかくて弱いので、

力を入れてガシガシ掘っていると幼虫の体を傷つけたり殺してしまったりするからですね。

もしも自分が超大型巨人に持ち上げられるとしたら、ソーっと持ってほしいですよね。

普通に持たれるとあばらの骨とか簡単に折れちゃうっつーの。

“素手で長時間さわらないこと”の理由は、幼虫がやけどするからであります。

幼虫の体温と人間の体温はゼンゼン違うんですね。

幼虫の皮膚はすごく薄いので、人間のてのひらにずっと載せられるとアッチッチとなっちゃうんです。

超大型巨人の超高温の手のひらに載せられると、人間だってやけどしちゃうじゃないすか。

それと同じことなんだろうなとイメージできれば、まぁソリャそうかと。

取り出した幼虫は、予備のケースとかビニール袋とかにいったん集めておきましょう。

こんな感じで↓

土を入れなおす

土の入れなおしは、

フンを取り除いた古い土を再利用し、足りないぶんだけ補充する

というやりかたをワタクシが行っています。

なぜかというと、

- 土がもったいないから

- ごみが増えるから(フンだけでなく、まだ使えるの分も)

- 幼虫の環境が丸ごと変わることで、悪影響を与えるリスクを下げたいから

です。

ふるいにかけてフンと土を分離する

幼虫を取り除いたたら、土をふるいにかけてフンを分離します。

ふるいはAmazonとかで“ふるい”で検索するとでてきますので、テキトーにさがしてください。

たぶん、ホームセンターでも買えると思います。

下準備として、新聞紙や広告を下に敷きましょう ↓

古い土(写真左)をふるいにかけると、フン(写真中)と土(写真右)に分離されます ↓

古い土(フンと土が混在)

カブトムシのフン

フンが取り除かれた土

ふるいに残ったフンは、予備の飼育ケースやビニール袋に入れましょう。

実際にやってみると、飼育ケースのなかの半分がフンだったりして、結構ビビります。

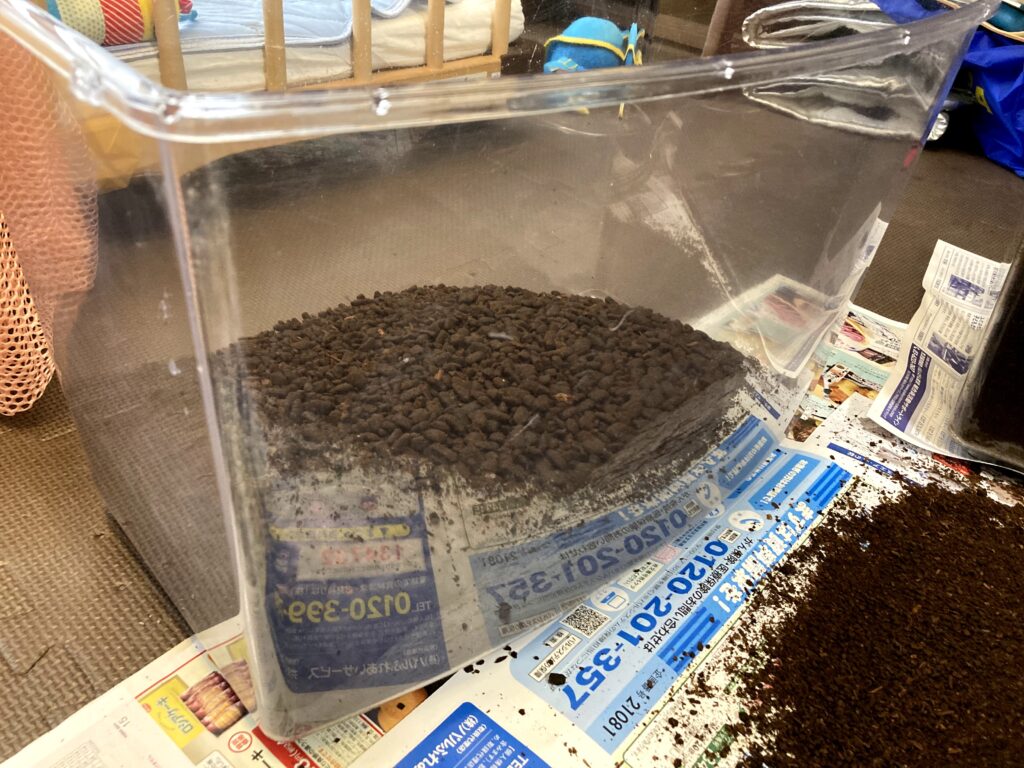

コレはまだ途中の段階ですが、こんなにフンがあるんですね ↓

古い土(上のケース)

集められたフン(左のケース)

フンが取り除かれた土(中央)

集められたフン

(写真右)左写真のフンのみを入れたケースの拡大画像

土を戻しさらに補充する

ふるいにかけてフンを取り除いたあとの土を、元の飼育ケースに戻します。

フンを取り除いたぶんだけ土が減っているので、あらたに補充します。

幼虫を戻す

ケースから取り出して避難させていた幼虫を、土を入れ替えた飼育ケースに入れます。

けっこう雑にドバッと入れちゃっても大丈夫です。

幼虫は勝手に自分で土の中に潜っていくので、放っておいてもしばらくすると地表からはいなくなります。

その他の注意点

春以降の土交換は要注意 ~蛹室を壊さないように~

カブトムシの幼虫は、5月~6月ごろにさなぎになる準備をします。

さなぎになるための蛹室って部屋をつくるんですね。

これを壊しちゃうとマズいんです。

ワタクシ一昨年にこれをやってしまい、急いで人工蛹室ってのを大量に準備する羽目になりました。。。

これに懲りて、ワタクシは4月の中旬以降は土交換を行わないようにしています。

疫病もあるらしい

ワタクシは未経験なんですが、病気が流行ると幼虫が死んじゃうことがあるようで。

飼育ケース内の幼虫が全滅!というようなことになるとマジでヘコみますよね。

疫病の発生予防や、発生時の見分け方については別途しらべてみます。

まとめ

- 土がフンだらけの状態を放置すると幼虫が大きくならないので、ときどき土交換しましょう

- やることは“幼虫を取り出す”、“土を入れなおす”、“幼虫を戻す” ただそれだけ

- 土を入れなおすときは、“フンを取り除いた古い土を再利用し、足りないぶんだけ新しい土を補充する”

(面倒なひとは、古い土を捨てて新しいものに入れ替える のでもよいかも)

↓カブトムシ関連記事をこちらにまとめました。 よろしければご覧ください。https://kabutopapa.com/summary-of-beetle-breeding/

コメント